Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (часть 1-я).

03.09.2021 в 15:57 | INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) | Advis.ru

В.Путин: Добрый день!

В нашей повестке – вопросы социально-экономического развития. Обсудим их в комплексе с участием глав субъектов Федерации, представителей Правительства, федеральных ведомств.

Сегодня – мы находимся во Владивостоке – здесь открывается Восточный экономический форум. Он собрал руководителей ведущих компаний, предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтём при планировании наших дальнейших действий и шагов по развитию Дальневосточного региона.

Напомню, что в прошлом году был подписан Указ Президента "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока". На его основе запущена Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке.

Обращаю внимание Правительства, руководителей регионов, муниципалитетов: все мероприятия программы нужно реализовать в полном объёме, необходимо предусмотреть финансовые и организационные ресурсы.

На что хотел бы обратить сегодня в ходе нашей встречи особое внимание. История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов – таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома Восточный, целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС – показали, насколько важно постоянно идти вперёд. Мы сейчас только что посмотрели с Юрием Петровичем (Трутневым), с коллегами, как реализуются наши планы за предыдущие годы.

Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи исходя не из текущей, а уже из более отдалённой, стратегической перспективы.

Несколько примеров. В своё время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Понятно, соображений было много, и они в целом вроде как носили объективный характер, были основаны на расчётах рынка. Но, к сожалению, эти расчёты и просчёты – а может, к счастью для наших угольщиков, горняков – не оправдались. Конъюнктура сложилась иначе – а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать. Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий.

Да, я понимаю, я помню эти соображения, риски были. Но жизнь сложилась иначе, и мы недополучили или недополучаем то, что могли бы получить. Тем более – с запасом надо создавать социальную инфраструктуру. Людям, которые здесь живут или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни – и не когда-то в отдалённой перспективе, а уже сейчас либо в самом ближайшем будущем. Нужны благоустроенные города и посёлки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, услуги связи, телекоммуникации современного поколения.

Если опираться лишь на безликие нормативы, а не на государственное видение стратегической значимости Дальнего Востока, то именно такого, опережающего социального, а за ним и социально-экономического развития мы не получим. Я прошу Правительство, профильное Министерство по развитию Дальнего Востока исходить из этих соображений. Нужно сейчас вкладываться, чтобы завтра был ощутимый результат.

Прежде чем перейдём к докладам, хотел бы остановиться на двух конкретных темах.

Начну с авиационного сообщения. У нас действует программа субсидируемых билетов на перелёты с Дальнего Востока в европейскую часть России. В текущем году она охватывает не только льготные категории населения – молодёжь, пенсионеров, многодетные семьи, – но и всех жителей дальневосточных регионов.

Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит билетов, хотя до конца года ещё много времени, либо регион вовсе не получил субсидии.

Мы сейчас только с Министром транспорта обсуждали эту тему, я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле, и дело не в том, что где-то чего-то когда-то не хватает.

С Министром (транспорта) разговаривал: каждый год эти субсидии с боем получаются в Правительстве. Послушайте: все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу Министерство финансов, Министерство транспорта, другие ведомства подумать над этим и предложить решение. Ничего сложного здесь нет, нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю.

Речь идёт об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. И для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.

Далее. Нужно повысить транспортную связанность самих регионов Дальнего Востока между собой, а также расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, обновлять авиапарк на этих рейсах. Мы об этом уже неоднократно говорили, не раз.

Сейчас такая работа разворачивается, нужно максимально нарастить её темпы, и главное – нужно с результатом для людей всё это делать.

На базе перевозчика "Аврора" уже создана Единая дальневосточная авиакомпания, в июле она перевезла первых пассажиров. До конца года компания освоит 20 новых межрегиональных маршрутов, а до 2025 года общее количество маршрутов, которые будет обслуживать "Аврора", должно превысить 530.

Обращаю внимание: самолёты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъёмной для людей, только в этом случае пассажиропоток авиакомпании будет расти. Покупательная способность тех, кто эту услугу получает, должна соответствовать стоимости билета.

В своих планах развития компания рассчитывает нарастить парк воздушных судов, приобрести 45 новых самолётов российского производства. Прошу сегодня рассказать, доложить, как будет организована эта работа.

На чём ещё хотел бы заострить внимание. Многие населённые пункты Дальнего Востока находятся в удалённых и труднодоступных местах. Для их жителей авиаперелёт – это порой единственный способ связи с "большой землёй".

При этом малые аэропорты – даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю – обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы, или почти те же самые. В том числе имею в виду защиту и безопасность инфраструктуры, наличие специальных групп быстрого реагирования и так далее и тому подобное.

Я прошу Правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно от избыточных, обременительных требований в работе – конечно, чтобы не было ни у кого глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется. Но если посмотреть внимательно, залезть в эти инструкции и правила, наверняка можно найти там то, что является для малых аэропортов явно избыточным и обременяет их работу.

Наконец, необходимо продолжать развитие сети малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Отмечу, что малая, санитарная авиация сыграла огромную роль в период эпидемии коронавируса, когда заболевших нужно было оперативно, не теряя времени госпитализировать в ведущие медицинские центры региона.

Врачи Дальнего Востока, как и их коллеги по всей России, работают самоотверженно, с полной отдачей сил, и хочу ещё раз их за это поблагодарить.

Вместе с тем очевидно, что проблем в системе здравоохранения Дальнего Востока ещё хватает: специалистов как раз, наоборот, не хватает, а первичное звено требует существенного обновления.

В текущем году мы по всей стране запустили программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня прошу рассказать, как реализуются эти программы в дальневосточных регионах.

И хочу вернуться к тому, о чём говорил в начале: нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока. Руководствоваться здесь какими-то усреднёнными формулами, действовать по шаблону абсолютно неправильно, недопустимо. В таком случае кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему, если будем действовать по этим шаблонам, мы не получим.

На Дальнем Востоке много небольших населённых пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего.

Хочу подчеркнуть: человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, в том числе с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные и хорошо написанные. Ему нужна поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, даже скромный ФАП – но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование.

Повторю ещё раз: в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселённых районов. Прошу Правительство оформить свои предложения на этот счёт.

Мы с Юрием Петровичем уже обсуждали некоторые вещи – и вчера, и сегодня. Я сейчас не буду забегать вперёд. Ясно, что это требует дополнительной проработки, но вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться не формально. Есть определённые предложения, повторяю ещё раз, они должны быть хорошо просчитаны, мы вчера и с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) на этот счёт говорили, я просил этим заняться дополнительно. Надеюсь, это будет сделано в самое ближайшее время. Это касается не только медицины, это касается образования и некоторых других направлений.

И ещё. Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенёс коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить своё здоровье.

Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона – во всяком случае тех, кому это необходимо.

Однако помощь и поддержка людям нужны, как я уже говорил, сейчас. Поэтому прошу в программе медицинской реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей Дальнего Востока – и конечно, по развитию такой инфраструктуры.

Давайте перейдём к обсуждению всех вопросов, которые я сейчас затронул. Если вы считаете, что я что-то подзабыл, то, пожалуйста, прошу вас эти вопросы поднять.

Передаю слово Юрию Петровичу Трутневу.

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

По поручению Президента Российской Федерации продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. Прежде всего доложу об экономическом развитии. Всего с государственной поддержкой на Дальнем Востоке реализуется 2604 проекта. На сегодняшний день построено уже 417 предприятий, 248 из них введены в эксплуатацию за два прошедших после предыдущего форума года. В их число входят: здание нового аэропорта в Хабаровске, заводы по производству аминокислот, рыбоперерабатывающие предприятия, горно-обогатительные комбинаты, теплицы, обеспечивающие регионы собственными овощами и фруктами.

Целый ряд проектов, которые стояли десятилетиями, стал осуществляться благодаря установленным законами преференциям. Это такие предприятия, как Удоканский ГОК в Забайкалье, Баимский ГОК на Чукотке, проекты компании "Колмар" и Эльгинское месторождение в Якутии, Малмыжское месторождение в Хабаровском крае. Объём фактически осуществлённых на Дальнем Востоке инвестиций составил 2 триллиона рублей, это только по предприятиям на государственной поддержке. Создано более 81 тысячи рабочих мест.

Системные условия для развития Дальнего Востока создаются за счёт проектов, реализуемых по прямому поручению Президента Российской Федерации. Это модернизация Восточного полигона, строительство газопровода "Сила Сибири", судоверфи "Звезда", Амурского газоперерабатывающего завода, космодрома Восточный, строительство Дальневосточного федерального университета, на территории которого мы находимся.

Экономика Дальнего Востока растёт опережающими темпами. В период с 2015 по 2019 год темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока превысили среднероссийские, составив 3,7 процента. Темпы роста промышленного производства превысили среднероссийский уровень в два раза, составив 20 процентов.

Инвестиции в основной капитал на душу населения на Дальнем Востоке сегодня на 39 процентов выше, чем в среднем по России.

Объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 80 миллиардов долларов. Внедрённый по поручению Президента Российской Федерации механизм квоты в обмен на инвестиции дал существенный толчок рыбной отрасли.

На Дальнем Востоке построено 11 новых рыбоперерабатывающих заводов. На дальневосточных верфях строятся шесть рыболовецких судов и 15 судов краболовов. Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи квот на вылов краба составили более 99 миллиардов рублей, что сопоставимо с уплатой всех налогов за предыдущие 30 лет.

Хочу отдельно отметить, что государственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме налоговых преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, окупились уже сегодня. Даже с учётом льгот объём налогов от построенных предприятий составляет более 123 миллиардов рублей при совокупных расходах государства на их поддержку 81 миллиард рублей. Таким образом, средства, вложенные из бюджета Российской Федерации в развитие экономики Дальнего Востока, окупились, Владимир Владимирович, уже в 2018 году, через три года после запуска преференциальных режимов, и на сегодняшний день принесли в бюджет 42 миллиарда рублей.

В то же самое время должен сказать, что экономика Дальнего Востока понесла больший ущерб в период пандемии коронавируса, чем экономики других регионов. Причина связана с тем, что значительная часть производимой на Дальнем Востоке продукции ориентирована на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Возникшие в ходе пандемии ограничения оказали большое влияние на экспорт рыбы, продукции сельского хозяйства. Для того чтобы компенсировать падение сбыта перевозкой на другие регионы России и мира, потребовались дополнительные расходы и время. По результатам 2020 года снизился и объём инвестиций. В то же самое время в текущем году Дальний Восток уже начал восстанавливать докризисные показатели. За восемь месяцев 2021 года резиденты ТОР, свободного порта Владивосток и другие предприятия с мерами государственной поддержки вложили в свои проекты 525 миллиардов рублей, это больше, чем за весь 2019-й.

Преодоление последствий вызванного пандемией мирового экономического кризиса, поиск путей дальнейшего эффективного развития региона является одной из важнейших тем, которые вынесены на повестку Восточного экономического форума.

Теперь о социальном развитии. Очевидно, что строящиеся 2600 предприятий создают необходимые для людей новые высокопроизводительные рабочие места, повышают качество инфраструктуры на Дальнем Востоке. Новые предприятия активно нанимают сотрудников. При 5,5 процента населения Российской Федерации на Дальний Восток приходится 10,7 процента заявленной потребности в новых сотрудниках по стране.

Существенное влияние на состояние инфраструктуры в регионах оказала реализуемая Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики программа социального развития. Изначально она создавалась для центров экономического роста и должна была обеспечивать условия для жизни людей, работающих на вновь построенных предприятиях. Но в ходе реализации программы мы убедились, что выполнение поставленных Вами задач по улучшению качества жизни людей на Дальнем Востоке невозможно без её распространения на всю территорию. Сегодня в рамках реализации программы строится 1500 объектов, из которых 445 уже завершены. Это больницы, школы, детские сады, объекты культуры и спорта во всех регионах Дальнего Востока.

Более 94 тысяч дальневосточников получили землю по программе "Дальневосточный гектар". Почти 24 тысячи человек воспользовались льготной дальневосточной ипотекой.

В то же самое время мы понимаем, что этого недостаточно. В числе наиболее острых проблем, которые называют дальневосточники, неизменно числится высокая стоимость потребительской корзины. Например, на Чукотке она составляет около 30 тысяч рублей, в Камчатском крае – более 25 тысяч, при среднем значении по России – 16–17 тысяч рублей.

К числу наиболее важных проблем дальневосточники относят также качество здравоохранения, образования, дорог, состояние городов и населённых пунктов.

Значительная часть этих вопросов будет решена в рамках реализации национальных целей, которые в соответствии с Вашим указом должны быть достигнуты на территории Дальнего Востока в каждом субъекте Российской Федерации.

Хочу остановиться на некоторых важных для Дальнего Востока вопросах и внести ряд предложений.

Первое. Основной причиной, которая сдерживает улучшение качества жизни дальневосточников, является низкая бюджетная обеспеченность региона. Десять из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России, а четыре субъекта: Еврейская автономная область, Камчатский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия – имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже минимального, 0,748.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас поручить Министерству финансов в рамках механизма межбюджетного выравнивания обеспечить поэтапный выход субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, на уровень не ниже среднероссийского.

Второе. Важнейшей задачей для нас является улучшение демографической ситуации. В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребёнка. В течение трёх лет Сахалин вышел из коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране – 2.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребёнка денежных средств в размере 1 миллиона рублей. Значительное стимулирование рождения третьего ребёнка окажет влияние на принятие решения о планировании первого и второго и многократно усилит эффект. В Евросоюзе такие выплаты производились, и коэффициент рождаемости по третьим детям оказался совокупно в 22 раза выше.

Третье. Состояние дальневосточных городов также является одним из важнейших факторов, влияющих на настроения людей и их желание жить и работать в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока.

Спасибо за внимание и постоянную поддержку в работе по развитию.

В.Путин: Хорошо.

Носов Сергей Константинович, пожалуйста.

С.Носов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Выражаю коллективное мнение жителей Магаданской области. Разрешите сказать Вам слова благодарности за своевременные инициативы в социальной сфере, которые привели к позитивным изменениям.

В образовании это повышение заработной платы классных руководителей, бесплатное питание школьников, единовременные пособия, ремонт образовательных и спортивных учреждений, строительство новых объектов. Всё это стало долгожданной реальностью. Например, вчера мы открыли новую школу впервые за последние 35 лет.

В здравоохранении также много положительных сдвигов и перемен. Приобретение современного оборудования, мобильных комплексов. Достойная оплата труда медицинских работников, модернизация первичного звена здравоохранения. Эти позитивные изменения не исключают наличия проблем. Именно на этих вопросах, на этих проблемах я хотел бы остановиться в своём выступлении.

Ещё два года назад в рамках Восточного экономического форума мы говорили о проблемах медицины. За это время по Вашему поручению сделаны серьёзные шаги по модернизации инфраструктуры здравоохранения. Существенно, до 15 процентов, увеличилась доля Дальнего Востока в общем объёме капитальных вложений Минздрава РФ. В целом до конца 2024 года предусмотрено модернизировать 653 медицинских объекта – это 50 процентов от всей потребности. Вместе с тем показатели здоровья населения Дальнего Востока по-прежнему ниже среднероссийского уровня. Неудовлетворённость граждан качеством медицины – одна из ключевых причин оттока населения.

Вами поставлены серьёзные задачи добиться увеличения продолжительности жизни на пять лет и снижения смертности трудоспособного населения не менее чем на 35 процентов. И сегодня, выполняя Ваши поручения, мы предлагаем рассмотреть дополнительные меры по развитию здравоохранения Дальнего Востока.

Практика показывает, что финансирование по системе обязательного медицинского страхования за выполненные объёмы медицинской помощи не работает в населённых пунктах с численностью до 10 тысяч человек. Таких населённых пунктов на Дальнем Востоке – 94 процента, в них проживает 20 процентов от общей численности населения. Удалённость и транспортная доступность – одна из основных проблем наших регионов, это влияет на оперативность оказания медицинской помощи. 69 процентов населённых пунктов не имеют круглогодичной автодорожной доступности, и только 42 процента дорог соответствуют нормативным показателям.

Таким образом, для обеспечения доступности медицинской помощи регионы вынуждены содержать медицинские организации, не соответствующие нормативу Минздрава. Вместо фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий функционируют районные больницы. Они по методике ОМС не получают достаточного финансирования на своё содержание.

По результатам аудита, проведённого Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи, выявлено, что 23 процента коечного фонда, 60 процентов бригад скорой помощи, 54 процента малокомплектных врачебных участков не могут выполнить нормативные объёмы медицинской помощи из-за низкой численности населения. Это особенность, а не неэффективность организации здравоохранения дальневосточников. Это плата за обеспечение доступности медицинской помощи. И эту особенность не учитывает на данный момент методика ОМС.

Приведу два характерных примера.

Магаданская область, Северо-Эвенский район, территория проживания коренных малочисленных народов Севера. Из транспортной доступности – только авиасообщение. При этом около 150 дней в году нелётная погода. По федеральным нормативам в районе должна функционировать врачебная амбулатория со штатом в количестве 20 медицинских работников. Фактически мы содержим районную больницу на 80 штатных единиц. Соответственно, значительно больше расходуем средств на гарантированную медицинскую помощь населению.

Или, например, Камчатский край, Алеутский район, Командорские острова. Население – 700 человек. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 775 километров по воздуху, транспортная доступность морем – грузопассажирское судно один раз в месяц. Для такого количества населения по федеральным нормативам полагается фельдшерско-акушерский пункт с объёмом финансирования из ОМС 3 миллиона рублей. Фактически регион содержит районную больницу с основными медицинскими отделениями: терапия, хирургия, гинекология, 10 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара с общим финансированием на содержание 39 миллионов рублей. Таким образом, дефицит (это 92 процента расходов) покрывается за счёт перераспределения общего объёма финансирования между медицинскими организациями, которые работают в системе ОМС.

Это только два примера, но данная ситуация характерна для всего Дальневосточного федерального округа.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вся система государственного управления настроила свои действия на выполнение национальных проектов. Но задачи проекта кадрового обеспечения системы здравоохранения Магаданской области вошли в противоречие с методикой ОМС: Магаданская область не выполняет показатель обеспеченности медицинскими кадрами. Целевой показатель – 77 врачей на 10 тысяч населения. Это 940 специалистов. Фактически работает 750. Аналогичная ситуация по среднему медицинском персоналу. Таким образом, требуется пригласить на работу в регион 190 врачей и 189 медсестёр.

С учётом необходимости достижения индикаторов заработной платы, определённых майскими указами, необходим дополнительный фонд оплаты труда – 838 миллионов рублей. При этом нормативы ОМС не обеспечивают заработную плату уже работающему медицинскому персоналу при общем дефиците медицинских работников. Для того чтобы уложиться в эти нормативы, регион должен сократить ещё более 600 человек. Понятно, что этого мы не делаем.

Следующая проблема – содержание обновлённой инфраструктуры здравоохранения. Сегодня происходит самая масштабная модернизация первичного звена здравоохранения за всё время. Мы все её давно ждали. Но рост эксплуатационных расходов на содержание новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, оборудования не обеспечен финансированием в полной мере. Дорогостоящее современное оборудование зачастую простаивает из-за отсутствия технического обслуживания или расходных материалов.

Что в условиях ситуации недофинансирования делают регионы? Во-первых, покрывают дефицит за счёт средств региональных бюджетов. Во-вторых, при отсутствии такой возможности переходят на ручной режим управления: либо заключают досудебные соглашения для открытия арестованных счетов, либо договариваются об отсрочке оплаты за коммунальные услуги, лекарства и медикаменты, либо применяют другие несистемные меры, чтобы не дать закрыться больницам.

Показатель бюджетной обеспеченности по Магаданской области – 0,787, что ниже среднего значения по стране и означает, что почти 22 процента расходов не обеспечены доходами. А у некоторых наших соседей этот показатель ещё ниже. При этом только за 2020 год из бюджета Магаданской области направлено 800 миллионов рублей на погашение недофинансирования переданных полномочий ОМС. Уже с начала текущего года нами на эти же цели выделено порядка 600 миллионов рублей. И это приходится делать за счёт сокращения расходов на другие социально значимые мероприятия.

Общий размер дефицита бюджета в здравоохранении области неоднократно проходил экспертизу со стороны Минздрава, Минфина РФ, подтверждён протоколом совещания, проведённого заместителем Председателя Правительства Голиковой Татьяной Алексеевной в сентябре 2020 года.

Работа региональных систем здравоохранения Дальнего Востока в условиях жёсткого дефицита зафиксирована и Счётной палатой Российской Федерации. Отмечено, что регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных полномочий по ОМС. И методика распределения субвенций из федерального фонда не в полной мере учитывает региональные особенности.

Например, применение подушевого норматива не учитывает реальную стоимость медицинской помощи, поэтому не обеспечивается доступность медицины в удалённых территориях. Не в полной мере учитывается разность стоимости медицинских услуг в условиях, когда сохраняется ограничение коэффициента ценовой дифференциации.

В 2019 году Вами было дано поручение о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на отмену ограничения предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг. Однако 5 субъектов ДФО и Арктики по-прежнему ежегодно недополучают 14 миллиардов рублей.

Также не учитывается структура заболеваемости и смертности населения. Отсутствие гибкости не позволяет обеспечить финансирование, необходимое для достижения целевых показателей медицинской помощи.

Не учитывается рост расходов на выполнение национального проекта "Здравоохранение". За счёт содержания сверхнормативных медицинских учреждений формируется дефицит финансирования. По результатам того же аудита Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи это 50 миллиардов рублей для всей системы здравоохранения Дальнего Востока.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Есть такое золотое правило: критикуя – предлагай. Совместно со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа мы проработали эти вопросы и готовы представить на обсуждение идеи, которые позволят, не разрушая систему ОМС, найти пути решения.

Что предлагаем? Перейти к динамической системе планирования и управления затратами, как это сегодня оперативно реализуется в строительной отрасли. Прежде всего создать цифровую основу экономического управления, ввести критерии населённых пунктов для перехода на новую систему финансирования, организовать учёт фактической потребности на содержание медицинских организаций, выделить на эти цели дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы не получилось очередного перераспределения внутри ФОМС.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Ориентируясь на Ваше указание по приоритетности развития Дальнего Востока, повышения качества жизни населения, прошу Вашего поручения о формировании рабочей группы для рассмотрения наших предложений на предстоящем в сентябре Госсовете. А также прошу дать поручение рассмотреть возможность помощи в погашении кредиторской задолженности нашего здравоохранения.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо большое, Сергей Константинович.

Михаил Альбертович, есть какие-то комментарии по этому вопросу?

М.Мурашко: Да.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Рассматривая социально-экономическое развитие, я хотел бы остановиться на нескольких моментах.

Первое – по инфраструктуре. Действительно, последние годы мы активно вводим новые объекты здравоохранения. За последние два года – 2019-й, 2020-й – введено 197 объектов. В рамках модернизации сейчас будет введён 321 объект и отремонтирован 421, тем самым мы закрываем плановые значения.

Я хотел бы отметить, что всё-таки инфраструктура дальневосточного здравоохранения требует в том числе и определённых точечных решений, в частности и по Камчатскому краю. Сейчас мы завершаем объект – онкологический диспансер в Магаданской области. Есть вопросы, касающиеся уже не первичного звена, а центральных районных больниц, – это и Забайкальский край, и ряд других, поэтому вложения в систему здравоохранения инфраструктуры, конечно же, необходимы.

Мы планируем поставить семь тысяч единиц медицинского оборудования. Хочу отметить, что уже сейчас эти поставки идут, фактически 10 процентов оборудования уже поставлено в рамках пятилетнего плана. Реабилитация в проект бюджета по Вашему поручению заложена, поэтому субъекты Дальневосточного федерального округа, конечно, получат это финансирование и на инфраструктуру, и на текущие расходы, и непосредственно на оплату медицинской помощи.

То, о чём говорил Сергей Константинович, заслуживает особого внимания, это расходы на обеспечение функционирования.

В первую очередь соотношение доли заработной платы, структуры расходов Дальневосточного округа выше, чем по Российской Федерации, и достигает по ряду субъектов разницы до полутора раз.

Рост заработной платы в ряде регионов, в том числе и в первую очередь в Магаданской области, превысил прогнозные значения и средние по отрасли, и, соответственно, доля расходов на заработные платы, сам уровень заработных плат значимо увеличился [по сравнению] с прогнозными значениями, что несёт дополнительную нагрузку. Но с учётом климатогеографических особенностей и расселения населения сами по себе только платежи в систему ОМС ту инфраструктуру, которую мы должны содержать в силу особенностей региона, не покрывают, поэтому просто перераспределение не решает [проблему]. Мы на следующий год запланировали изменение коэффициента дифференциации, закладываем 6,2 миллиарда. В этом году по поручению Председателя Правительства выделены дополнительные деньги на финансирование системы здравоохранения. Сейчас распределено 85 миллиардов рублей. Конечно же, только за счёт средств ОМС покрыть ту инфраструктуру, которую мы должны содержать в этих регионах, нам сложно.

По кадровой обеспеченности. В целом во всех субъектах Дальневосточного федерального округа обеспеченность кадрами выше, чем по Российской Федерации, если посмотреть это [в расчёте] на численность населения. Но ещё раз, особенность инфраструктуры требует дополнительных объектов, и поэтому, конечно же, задействовано большее количество медицинских работников. Были приведены два примера по труднодоступным населённым пунктам в Камчатском крае и в Магаданской области.

Мы сейчас увеличили приём абитуриентов. На 13 процентов увеличены выплаты в рамках программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". Это действительно увеличило сегодня число участников на 30 процентов. Прогноз на 2021 год: мы планируем, что где-то 600 специалистов ещё придёт в отрасль – это на 20 процентов выше, чем в предыдущие периоды.

Большой потенциал улучшения мы видим по медико-демографическим показателям по ряду профилактических направлений. Этот регион просто заслуживает отдельного внимания. Это, конечно же, и медицинские профилактические осмотры, и углублённая диспансеризация, и вакцинация, которая показывает свои безусловные результаты по профилактике заболеваемости, в том числе новой коронавирусной инфекцией.

Что особо хотел бы подчеркнуть: высокое число трудоспособного населения требует особого акцента на снижении внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели. И в первую очередь это, конечно же, алкоголь, сопряжённые причины и ряд вопросов, касающихся здорового образа жизни.

Поэтому в целом то, что сказано Сергеем Константиновичем, мы поддерживаем, и рабочая группа действительно нужна для того, чтобы уже конкретно решить ряд вопросов, которые были сегодня обозначены. Мы готовим их на Государственный Совет по Вашему поручению.

Спасибо. Доклад закончил.

В.Путин: Рабочую группу как предлагаете сформировать? Это рабочая группа Правительства?

М.Мурашко: Эта рабочая группа должна включать в себя представителей и Правительства, и субъектов, поскольку в регионах Дальневосточного округа тоже есть определённое разнообразие, и им нужно будет выработать решение. Для пяти регионов это отдельный формат. Поэтому без региональных специалистов на хорошие таргетные, конкретные решения не выйти. Поэтому я считаю, что это обязательно нужно в таком ключе.

В.Путин: Значит, эта рабочая группа тогда будет при президиуме Госсовета, да?

М.Мурашко: Да, ее возглавляет губернатор Ивановской области, я думаю, что под его руководством это возможно сделать.

В.Путин: Он у нас на связи, да?

С.Воскресенский: Владимир Владимирович, у нас, во-первых, вопросы, которые (губернатор Магаданской области Сергей) Носов поднял в части финансирования удалённых объектов здравоохранения, касаются не только Дальнего Востока, поэтому мы их обязательно проработаем. Вы уже подобное поручение давали в ходе предыдущего Госсовета по здравоохранению.

Что касается специфических вопросов Дальнего Востока, мы, конечно, на площадке комиссии Госсовета по здравоохранению их отработаем. Представитель Дальнего Востока входит в состав комиссии. Всё сделаем.

В.Путин: Нет-нет, надо выделить в отдельное направление работу вашей комиссии.

С.Воскресенский: Хорошо, так и сделаем.

В.Путин: Назовем её "подкомиссия", и пусть Носов Сергей Константинович возглавит. Хорошо?

С.Воскресенский: Есть. Сделаем.

В.Путин: Да, спасибо.

Сейчас не даю слово Минфину. Там ясно: проблем много. Нужно внимательно всё это рассмотреть, проработать с коллегами, вникнуть в специфику тех вопросов, которые мы сейчас обсуждали, и подойти к их решению по-государственному, не с общим трафаретом, всем сестрам по серьгам, а исходя из специфики региона.

Спасибо.

Пожалуйста, теперь Белоусов Андрей Рэмович.

А.Белоусов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

В своём выступлении постараюсь ответить на те вопросы, которые были поставлены во вступительном слове, но прежде всего позвольте привести несколько цифр, которые характеризуют ситуацию.

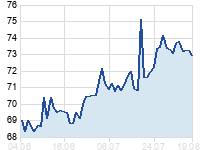

Общий объём внутрироссийских авиаперевозок жителей Дальнего Востока (без учёта международных перевозок) на пике, то есть в 2019 году, достиг почти 8 миллионов человек, точнее, 7,9 миллиона человек, примерно на 8 миллионов жителей. То есть коэффициент мобильности, основной показатель, составил практически единицу. Это очень высокий показатель, и требуется достаточно развернутая система мер, для того чтобы его поддерживать, тем более что в последние годы из-за COVID-19 он существенно снизился. У нас общий объём перевозок в прошлом году упал до 5,5 миллиона человек, жителей Дальнего Востока, в текущем году он восстанавливается, но вряд ли превысит 7 миллионов человек, мы планируем примерно 6,8. То есть коэффициент мобильности снизился, и сейчас ключевая задача – вывести его на прежний пиковый уровень, на уровень единицы. Хочу подчеркнуть, в этом году он примерно 0,8 у нас составит.

Примерно основная часть из этих перевозок – около 90 процентов – это дальние межрегиональные перевозки, на которых и сосредоточены все программы федеральной поддержки. На них я и буду останавливаться, и цифры, которые буду приводить, будут рассчитываться по отношению к межрегиональным перевозкам.

На сегодняшний день у нас в стране действует четыре основных федеральных программы поддержки авиаперевозок жителей Дальнего Востока. Суммарная стоимость в этом году – почти 13 миллиардов рублей, 12,6. Это абсолютный рекорд за последние годы.

Первое – это программа поддержки перевозок отдельных категорий пассажиров: это пенсионеры, учащиеся, инвалиды и многодетные семьи. Второе – это поддержка перевозок всех категорий пассажиров по важнейшим маршрутам. Третье – это поддержка отдельных маршрутов межрегиональной сети. Четвёртое – субсидирование социальных маршрутов вновь созданной авиакомпании "Аврора".

По этим четырём программам охват в текущем году составил 1,5 миллиона человек, что также является своеобразным рекордом за последние годы, это 24,5 процента от дальних перевозок.

Помимо прямого субсидирования действует ещё федеральная программа "плоский тариф", которую осуществляют компании "Аэрофлот" и "Россия". Она охватывает ещё 1,3 миллиона человек. Для понимания: затраты "Аэрофлота" на реализацию этой программы за семь месяцев составили 6,7 миллиарда рублей, в течение года они превысят 10 миллиардов рублей, это сопоставимо с общим объёмом федеральной поддержки.

Суммарно федеральной поддержкой с учётом "плоского тарифа" "Аэрофлота" у нас охвачено 2,7 миллиона поездок. Это почти 45 процентов всех поездок на дальние расстояния, то есть межрегиональных перевозок жителей Дальнего Востока. Ещё четыре миллиарда рублей тратят субъекты Российской Федерации Дальнего Востока на поддержку поездок в пределах Дальнего Востока, на внутренние региональные перевозки.

Таким образом, существуют достаточно масштабные инструменты. Значит ли это, что здесь делать больше нечего? Конечно, нет, и Вы об этом сказали. Остановлюсь на отдельных программах.

Первая программа – по поддержке отдельных категорий граждан. Самая раскатанная программа. Она действует с 2018 года, охватывает 91 маршрут. Сегодня стоимость этой программы – четыре миллиарда рублей, "мощность" этой программы – 463 тысячи пассажиров за год, из которых перевезено уже 410 тысяч.

По стоимости билетов. Стоимость билетов по этой программе примерно в два-три раза ниже коммерческой. Например, рейс Мирный – Сочи стоит по этой программе 7,5 тысячи рублей при коммерческой стоимости 17 тысяч; Тикси – Москва (Раменки, если точнее говорить) – 12 тысяч, при коммерческой стоимости 42 тысячи, – и так далее.

Если отнестись к Вашему вступительному слову, уважаемый Владимир Владимирович, то к этой программе в наибольшей степени применимо требование автоматизма. Она супервостребована, и она столь же супердефицитна.

Могу доложить: на 28 августа продано 105 процентов билетов, которые были запланированы. То есть это означает, что если, например, пенсионер или многодетная семья захотят осуществить поездку в сентябре–октябре, то билетов по этой программе они уже формально купить не могут. Выбрано денег, то есть фактически осуществлено перелётов по этой программе уже почти на 80 процентов стоимости. Поэтому я абсолютно поддерживаю требование или решение, чтобы по этой программе был реализован принцип автоматизма, и при наличии, естественно, полного администрирования со стороны Минтранса, со стороны Минфина компаниям возмещались фактические затраты, понесённые по данной программе в течение года для тех категорий граждан, которые попадают под эту программу. Дополнительная потребность, скорее всего, составит от одного до двух миллиардов рублей, если смотреть условия текущего года исходя из сложившегося объёма продажи билетов.

Вторая программа – это программа поддержки всех категорий жителей Дальнего Востока, которая была запущена по решению Президента с этого года. Она крайне востребована, охватывает сегодня 11 важнейших маршрутов – это восемь центров субъектов Российской Федерации и три маршрута из Якутии – из Нерюнгри, Мирного и Полярного. Стоимость этой программы – пять миллиардов рублей, плановая мощность – порядка 500 тысяч человек. На сегодня перевезена половина – 250 тысяч. Эта программа, безусловно, требует донастройки, мы это уже очень хорошо видим.

Первое. Нужно уточнить и расширить перечень маршрутов, которые охватываются этой программой. На сегодняшний день, когда Минтранс формировал перечень этих маршрутов, брали, естественно, самые пассажиронапряжённые маршруты исходя из стоимости билетов и рыночного спроса. В результате туда попало, поскольку финансовые ресурсы были ограничены пятью миллиардами рублей, 11 маршрутов, о которых я уже сказал, и не попали два областных центра: туда не попал маршрут Якутск – Москва, и не попал маршрут Чита – Москва.

Могу сразу сказать, что это, конечно, неправильно, и эти маршруты должны входить в периметр этой программы. Кроме того, неправильно то, что только Москва туда попала, а Санкт-Петербург не попал. Мы сейчас договорились с Минфином – я надеюсь, Антон Германович [Силуанов] это подтвердит, – о том, что на следующий год мы эту программу расширяем до 6,5 миллиарда рублей, если Вы это поддержите. Она охватит 21 маршрут, включая несколько маршрутов в Санкт-Петербург, и, безусловно, все маршруты из региональных центров.

Второе. Нужно, конечно, сократить глубину бронирования. У нас что получилось? Как только жители узнали о существовании этой программы, буквально в первые же месяцы основная часть билетов была выкуплена до конца года. Сегодня суммарно за весь период выкуплено уже больше 70 процентов билетов. Мы предполагаем, всё-таки надо сделать так, чтобы ограничить возможности такого рода операций – и глубину бронирования полугодием или, может быть, чуть большим периодом, чтобы люди могли планировать отпуска. Но чтобы не было такой ситуации, что в середине года по большинству маршрутов билеты уже полностью раскуплены и жители практически лишены возможности покупки льготных билетов.

И третье, что мы тоже предлагаем реализовать в рамках этой программы, – это ограничить число поездок данного жителя. Поскольку билеты именные, это можно сделать. Почему? Потому что мы видим, что часть ресурсов этой программы, средств, идёт на субсидирование командировок и явных бизнес-поездок. Всё-таки эта программа ориентирована прежде всего на социальные маршруты, на социальные перевозки, и нужны одна-две-три поездки, чтобы человек мог к родственникам съездить, в отпуск съездить, это понятно. Но когда человек пять-шесть раз летает из Москвы и обратно в город явно с бизнес-целями, надо, конечно, чтобы люди это делали по коммерческой стоимости билетов.

Третья программа – общефедеральная программа субсидирования отдельных межрегиональных маршрутов. В неё входят все субъекты Российской Федерации. Стоимость этой программы сейчас почти восемь миллиардов рублей, 7,7. Будет расширяться примерно до 10 миллиардов рублей. Из этих 7,7 (миллиарда рублей) на регионы Дальнего Востока приходится примерно два миллиарда. Почему? Потому что в правилах установлены требования софинансирования – 50 или 60 процентов, и регионы Дальнего Востока просто не могут потянуть эти требования.

Поэтому предлагается, мы это обсуждали с Юрием Петровичем и с Антоном Германовичем, установить квоты для Дальнего Востока. Для начала мы предполагаем установить такую квоту в районе 30 процентов. Это даст регионам Дальнего Востока ещё плюс один миллиард рублей. Сейчас раскатано 35 маршрутов. Мы считаем, что эта программа достаточно востребована, и нужно, конечно, провести инвентаризацию маршрутов, их уточнить, потому что программа действует с 2013 года, и часть маршрутов уже, может быть, и не нуждается в субсидировании.

Четвёртая программа – субсидирование социальных маршрутов в рамках запуска авиакомпании "Аврора"", плюс поэтапная консолидация пяти крупнейших региональных перевозчиков, куда сейчас ""Аврора"" входит блокпакетом: мы договорились для начала – 25 процентов плюс одна акция.

В программе участвуют все субъекты Дальневосточного федерального округа, 10 субъектов входят в собственность компании по пять процентов. Это суммарно 50 процентов акций, и Сахалин – 50 процентов минус 1 акция, одна акция у Минвостокразвития.

Парк компании – 131 судно. Плюс, как Вы сказали во вступительном слове, уже подписано соглашение на закупку ещё 45 воздушных судов до 2025 года включительно в рамках консолидированного заказа, оформленного на авиационную технику, о котором шла речь на [Международном авиационно-космическом салоне] МАКС-2021 и по которому там же были приняты все решения.

Могу сказать, что создание этой компании создаст, с нашей точки зрения, качественно новый момент для реализации поддержки прежде всего внутрирегиональных коротких перевозок на Дальнем Востоке, хотя и межрегиональных также. Почему? Потому что она позволит, во-первых, консолидировать меры социальной поддержки; во-вторых, позволит оптимизировать загрузку бортов, загрузку рейсов исходя из оптимизации парка судов. Сегодня он переразмерен, там много больших магистральных самолтов, причём иностранных, "Боингов", не буду сейчас о них говорить. Мы договорились, что будем сокращать переразмеренность за счёт наполнения российскими машинами, прежде всего "Сухой Суперджет", МС-21, ИЛ-114, ИЛ-410 и так далее, то есть те, которые по своим размерам больше подходят к этим маршрутам. За счёт этого будем экономить, снижать издержки просто-напросто за счёт повышения загрузки.

Если говорить о цифрах, то Вы назвали цифру – 530 маршрутов, это уже 2022 год. Из них основная часть, львиная доля – это 474 социальных маршрута, то есть субсидируемых, которыми перевозится больше одного миллиона человек. И к 2024 году компания планирует выйти (это отфиксировано в финансовой модели) на 631 маршрут, 530 социальных, и перевезти по социальным маршрутам почти два миллиона человек – 1,9.

Хотел бы здесь отметить два момента, точнее, три, которые являются критическими.

Первое. Компания на всём горизонте, который сейчас можем просчитать в рамках финансовой модели, является планово-убыточной. Поэтому у компании не будет возможности (я хочу это отфиксировать специально для губернаторов, которые, я надеюсь, сейчас меня слышат) осуществлять перекрёстное субсидирование так, как это делает "Аэрофлот" или компания "Россия". Поэтому критически важно, чтобы субъекты Российской Федерации сохранили в рамках консолидации маршрутов то финансирование, ту поддержку социальных маршрутов, которые есть на сегодняшний день, – а это около четырёх миллиардов рублей, – не сокращали это финансирование, думая, что бюджет или сама компания возьмёт это на себя. Компания будет расширять, мы договорились об этом, субсидирование, снижать издержки, но для того, чтоб раскатать новые маршруты и вовлечь в орбиту социальных маршрутов новое количество пассажиров.

Второе – нужна операционная субсидия. Мы договорились на 2022 год об объёмах операционной субсидии для компании, для покрытия затрат, это примерно шесть миллиардов рублей. Все расчёты сделаны, Минфин их акцептовал, что называется, 5,925 [миллиарда рублей]. Мы предлагаем на 2023–2024 годы с учётом плана компании по раскатке новых маршрутов и увеличения количества перевозимых пассажиров по социальным маршрутам увеличить размер субсидии.

На 2023 год, по расчётам, – это 7 миллиардов 111 миллионов, 2024 год – 7 миллиардов 850 миллионов. Эти цифры на 2023 и 2024 годы сейчас, конечно, не до конца обоснованы, тем не менее количество маршрутов определено, количество пассажиров есть, перспективная маршрутная сеть согласована субъектами, принята советом директоров компаний буквально вчера. Поэтому я надеюсь, что эти цифры получат поддержку, и мы их отфиксируем в проекте бюджета на 2022–2024 годы.

Третье, Владимир Владимирович, – вопрос, который Вы ставили, о закупке самолётов. Сегодня параметры закупки 45 самолётов определены, определена вся линейка, в том числе цены. Здесь я должен сказать большое спасибо Олегу Евгеньевичу Бочарову, Минпрому, который очень активно принимал участие в этой работе и много сделал.

(Далее), мы остановились на том, что компания будет покупать эти самолёты не в собственность, а по лизинговой схеме, по той же самой схеме, которую мы предусматриваем для консолидированного госзаказа, обсуждавшегося на Вашем совещании в ходе МАКС-2021. Это более экономичная схема для бюджета.

Пятое. Средства, которые должны идти на субсидирование лизинговой ставки, на субсидирование закупки этих самолётов, то есть так называемая капитальная субсидия, будут предусмотрены в рамках общей субсидии, включая предоставление льготных денег из ФНБ в рамках консолидированного госзаказа. Ориентировочные цифры, которые требуются для финансирования, составляют примерно 2,8 миллиарда рублей в 2022 году, 4,2 (миллиарда) в 2023 году и 7 миллиардов в 2024 году. Это что касается прямых механизмов субсидирования, прямых механизмов финансовой поддержки.

Ещё раз хочу повторить: мы считаем, что линейка инструментов в целом создана, но она нуждается в донастройке, о чём я, собственно, уже сказал.

Есть также комплекс мер – я сегодня на нём не буду останавливаться, все поручения Президентом даны, – связанный со снижением затрат перевозчиков, потому что затраты перевозчиков в конечном счёте определяют стоимость авиационного билета. Речь идёт прежде всего о росте наполняемости рейсов. Как я уже сказал, в части "Авроры" мы это предполагаем делать за счёт оптимизации парка судов.

Вторая проблема, которая у нас остаётся очень острой, – это проблема снижения стоимости авиакеросина. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба. И если по крупным международным аэропортам, таким как порты Владивостока, Хабаровска, проблема более или менее решена, то по малым аэропортам стоимость топлива ТЗК превышает аналогичные параметры на 40–60 процентов, а иногда до двух раз.

И третий резерв – это то, о чём Вы сказали, – это снижение аэропортовых сборов за счёт оптимизации затрат, в том числе снятие избыточных затрат, связанных, – о чём Вы сказали, – с вопросами безопасности. Сегодня аэропортовые сборы, особенно по региональным аэропортам, превышают стоимость в два раза. Будем тоже по этим направлениям работать, чтобы довести всё-таки уровень мобильности до запланированных показателей – о чём я сказал – и выйти в ближайшие годы уже на уровень единицы и его превысить.

Доклад закончен. Благодарю за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, Валерий Игоревич Лимаренко.

В нашей повестке – вопросы социально-экономического развития. Обсудим их в комплексе с участием глав субъектов Федерации, представителей Правительства, федеральных ведомств.

Сегодня – мы находимся во Владивостоке – здесь открывается Восточный экономический форум. Он собрал руководителей ведущих компаний, предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтём при планировании наших дальнейших действий и шагов по развитию Дальневосточного региона.

Напомню, что в прошлом году был подписан Указ Президента "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока". На его основе запущена Национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке.

Обращаю внимание Правительства, руководителей регионов, муниципалитетов: все мероприятия программы нужно реализовать в полном объёме, необходимо предусмотреть финансовые и организационные ресурсы.

На что хотел бы обратить сегодня в ходе нашей встречи особое внимание. История освоения Дальнего Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов – таких как строительство Транссиба и БАМа, а уже в наше время и космодрома Восточный, целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту АТЭС – показали, насколько важно постоянно идти вперёд. Мы сейчас только что посмотрели с Юрием Петровичем (Трутневым), с коллегами, как реализуются наши планы за предыдущие годы.

Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи исходя не из текущей, а уже из более отдалённой, стратегической перспективы.

Несколько примеров. В своё время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог. Понятно, соображений было много, и они в целом вроде как носили объективный характер, были основаны на расчётах рынка. Но, к сожалению, эти расчёты и просчёты – а может, к счастью для наших угольщиков, горняков – не оправдались. Конъюнктура сложилась иначе – а мы инфраструктуру для этого не подготовили и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке, не можем нарастить экспорт так, как могли бы это сейчас сделать. Это, безусловно, упущенная выгода и для компаний, и для бюджета регионов, да и всей страны, недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан, на развитие территорий.

Да, я понимаю, я помню эти соображения, риски были. Но жизнь сложилась иначе, и мы недополучили или недополучаем то, что могли бы получить. Тем более – с запасом надо создавать социальную инфраструктуру. Людям, которые здесь живут или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни – и не когда-то в отдалённой перспективе, а уже сейчас либо в самом ближайшем будущем. Нужны благоустроенные города и посёлки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, услуги связи, телекоммуникации современного поколения.

Если опираться лишь на безликие нормативы, а не на государственное видение стратегической значимости Дальнего Востока, то именно такого, опережающего социального, а за ним и социально-экономического развития мы не получим. Я прошу Правительство, профильное Министерство по развитию Дальнего Востока исходить из этих соображений. Нужно сейчас вкладываться, чтобы завтра был ощутимый результат.

Прежде чем перейдём к докладам, хотел бы остановиться на двух конкретных темах.

Начну с авиационного сообщения. У нас действует программа субсидируемых билетов на перелёты с Дальнего Востока в европейскую часть России. В текущем году она охватывает не только льготные категории населения – молодёжь, пенсионеров, многодетные семьи, – но и всех жителей дальневосточных регионов.

Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит билетов, хотя до конца года ещё много времени, либо регион вовсе не получил субсидии.

Мы сейчас только с Министром транспорта обсуждали эту тему, я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле, и дело не в том, что где-то чего-то когда-то не хватает.

С Министром (транспорта) разговаривал: каждый год эти субсидии с боем получаются в Правительстве. Послушайте: все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связность территорий и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу Министерство финансов, Министерство транспорта, другие ведомства подумать над этим и предложить решение. Ничего сложного здесь нет, нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку на те мероприятия, о которых я сейчас говорю.

Речь идёт об очень важном, чувствительном для людей вопросе. Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. И для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.

Далее. Нужно повысить транспортную связанность самих регионов Дальнего Востока между собой, а также расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, обновлять авиапарк на этих рейсах. Мы об этом уже неоднократно говорили, не раз.

Сейчас такая работа разворачивается, нужно максимально нарастить её темпы, и главное – нужно с результатом для людей всё это делать.

На базе перевозчика "Аврора" уже создана Единая дальневосточная авиакомпания, в июле она перевезла первых пассажиров. До конца года компания освоит 20 новых межрегиональных маршрутов, а до 2025 года общее количество маршрутов, которые будет обслуживать "Аврора", должно превысить 530.

Обращаю внимание: самолёты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъёмной для людей, только в этом случае пассажиропоток авиакомпании будет расти. Покупательная способность тех, кто эту услугу получает, должна соответствовать стоимости билета.

В своих планах развития компания рассчитывает нарастить парк воздушных судов, приобрести 45 новых самолётов российского производства. Прошу сегодня рассказать, доложить, как будет организована эта работа.

На чём ещё хотел бы заострить внимание. Многие населённые пункты Дальнего Востока находятся в удалённых и труднодоступных местах. Для их жителей авиаперелёт – это порой единственный способ связи с "большой землёй".

При этом малые аэропорты – даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю – обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы, или почти те же самые. В том числе имею в виду защиту и безопасность инфраструктуры, наличие специальных групп быстрого реагирования и так далее и тому подобное.

Я прошу Правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно от избыточных, обременительных требований в работе – конечно, чтобы не было ни у кого глупых мыслей, не в ущерб безопасности, это само собой разумеется. Но если посмотреть внимательно, залезть в эти инструкции и правила, наверняка можно найти там то, что является для малых аэропортов явно избыточным и обременяет их работу.

Наконец, необходимо продолжать развитие сети малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Отмечу, что малая, санитарная авиация сыграла огромную роль в период эпидемии коронавируса, когда заболевших нужно было оперативно, не теряя времени госпитализировать в ведущие медицинские центры региона.

Врачи Дальнего Востока, как и их коллеги по всей России, работают самоотверженно, с полной отдачей сил, и хочу ещё раз их за это поблагодарить.

Вместе с тем очевидно, что проблем в системе здравоохранения Дальнего Востока ещё хватает: специалистов как раз, наоборот, не хватает, а первичное звено требует существенного обновления.

В текущем году мы по всей стране запустили программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сегодня прошу рассказать, как реализуются эти программы в дальневосточных регионах.

И хочу вернуться к тому, о чём говорил в начале: нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока. Руководствоваться здесь какими-то усреднёнными формулами, действовать по шаблону абсолютно неправильно, недопустимо. В таком случае кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему, если будем действовать по этим шаблонам, мы не получим.

На Дальнем Востоке много небольших населённых пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего.

Хочу подчеркнуть: человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, в том числе с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные и хорошо написанные. Ему нужна поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, даже скромный ФАП – но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование.

Повторю ещё раз: в этом вопросе нам также необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселённых районов. Прошу Правительство оформить свои предложения на этот счёт.

Мы с Юрием Петровичем уже обсуждали некоторые вещи – и вчера, и сегодня. Я сейчас не буду забегать вперёд. Ясно, что это требует дополнительной проработки, но вопросы социальных гарантий, социального развития на Дальнем Востоке должны решаться не формально. Есть определённые предложения, повторяю ещё раз, они должны быть хорошо просчитаны, мы вчера и с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) на этот счёт говорили, я просил этим заняться дополнительно. Надеюсь, это будет сделано в самое ближайшее время. Это касается не только медицины, это касается образования и некоторых других направлений.

И ещё. Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенёс коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить своё здоровье.

Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона – во всяком случае тех, кому это необходимо.

Однако помощь и поддержка людям нужны, как я уже говорил, сейчас. Поэтому прошу в программе медицинской реабилитации предусмотреть отдельные решения для жителей Дальнего Востока – и конечно, по развитию такой инфраструктуры.

Давайте перейдём к обсуждению всех вопросов, которые я сейчас затронул. Если вы считаете, что я что-то подзабыл, то, пожалуйста, прошу вас эти вопросы поднять.

Передаю слово Юрию Петровичу Трутневу.

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

По поручению Президента Российской Федерации продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. Прежде всего доложу об экономическом развитии. Всего с государственной поддержкой на Дальнем Востоке реализуется 2604 проекта. На сегодняшний день построено уже 417 предприятий, 248 из них введены в эксплуатацию за два прошедших после предыдущего форума года. В их число входят: здание нового аэропорта в Хабаровске, заводы по производству аминокислот, рыбоперерабатывающие предприятия, горно-обогатительные комбинаты, теплицы, обеспечивающие регионы собственными овощами и фруктами.

Целый ряд проектов, которые стояли десятилетиями, стал осуществляться благодаря установленным законами преференциям. Это такие предприятия, как Удоканский ГОК в Забайкалье, Баимский ГОК на Чукотке, проекты компании "Колмар" и Эльгинское месторождение в Якутии, Малмыжское месторождение в Хабаровском крае. Объём фактически осуществлённых на Дальнем Востоке инвестиций составил 2 триллиона рублей, это только по предприятиям на государственной поддержке. Создано более 81 тысячи рабочих мест.

Системные условия для развития Дальнего Востока создаются за счёт проектов, реализуемых по прямому поручению Президента Российской Федерации. Это модернизация Восточного полигона, строительство газопровода "Сила Сибири", судоверфи "Звезда", Амурского газоперерабатывающего завода, космодрома Восточный, строительство Дальневосточного федерального университета, на территории которого мы находимся.

Экономика Дальнего Востока растёт опережающими темпами. В период с 2015 по 2019 год темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока превысили среднероссийские, составив 3,7 процента. Темпы роста промышленного производства превысили среднероссийский уровень в два раза, составив 20 процентов.

Инвестиции в основной капитал на душу населения на Дальнем Востоке сегодня на 39 процентов выше, чем в среднем по России.

Объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 80 миллиардов долларов. Внедрённый по поручению Президента Российской Федерации механизм квоты в обмен на инвестиции дал существенный толчок рыбной отрасли.

На Дальнем Востоке построено 11 новых рыбоперерабатывающих заводов. На дальневосточных верфях строятся шесть рыболовецких судов и 15 судов краболовов. Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи квот на вылов краба составили более 99 миллиардов рублей, что сопоставимо с уплатой всех налогов за предыдущие 30 лет.

Хочу отдельно отметить, что государственные инвестиции, вложенные в развитие Дальнего Востока в форме налоговых преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, окупились уже сегодня. Даже с учётом льгот объём налогов от построенных предприятий составляет более 123 миллиардов рублей при совокупных расходах государства на их поддержку 81 миллиард рублей. Таким образом, средства, вложенные из бюджета Российской Федерации в развитие экономики Дальнего Востока, окупились, Владимир Владимирович, уже в 2018 году, через три года после запуска преференциальных режимов, и на сегодняшний день принесли в бюджет 42 миллиарда рублей.

В то же самое время должен сказать, что экономика Дальнего Востока понесла больший ущерб в период пандемии коронавируса, чем экономики других регионов. Причина связана с тем, что значительная часть производимой на Дальнем Востоке продукции ориентирована на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Возникшие в ходе пандемии ограничения оказали большое влияние на экспорт рыбы, продукции сельского хозяйства. Для того чтобы компенсировать падение сбыта перевозкой на другие регионы России и мира, потребовались дополнительные расходы и время. По результатам 2020 года снизился и объём инвестиций. В то же самое время в текущем году Дальний Восток уже начал восстанавливать докризисные показатели. За восемь месяцев 2021 года резиденты ТОР, свободного порта Владивосток и другие предприятия с мерами государственной поддержки вложили в свои проекты 525 миллиардов рублей, это больше, чем за весь 2019-й.

Преодоление последствий вызванного пандемией мирового экономического кризиса, поиск путей дальнейшего эффективного развития региона является одной из важнейших тем, которые вынесены на повестку Восточного экономического форума.

Теперь о социальном развитии. Очевидно, что строящиеся 2600 предприятий создают необходимые для людей новые высокопроизводительные рабочие места, повышают качество инфраструктуры на Дальнем Востоке. Новые предприятия активно нанимают сотрудников. При 5,5 процента населения Российской Федерации на Дальний Восток приходится 10,7 процента заявленной потребности в новых сотрудниках по стране.

Существенное влияние на состояние инфраструктуры в регионах оказала реализуемая Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики программа социального развития. Изначально она создавалась для центров экономического роста и должна была обеспечивать условия для жизни людей, работающих на вновь построенных предприятиях. Но в ходе реализации программы мы убедились, что выполнение поставленных Вами задач по улучшению качества жизни людей на Дальнем Востоке невозможно без её распространения на всю территорию. Сегодня в рамках реализации программы строится 1500 объектов, из которых 445 уже завершены. Это больницы, школы, детские сады, объекты культуры и спорта во всех регионах Дальнего Востока.

Более 94 тысяч дальневосточников получили землю по программе "Дальневосточный гектар". Почти 24 тысячи человек воспользовались льготной дальневосточной ипотекой.

В то же самое время мы понимаем, что этого недостаточно. В числе наиболее острых проблем, которые называют дальневосточники, неизменно числится высокая стоимость потребительской корзины. Например, на Чукотке она составляет около 30 тысяч рублей, в Камчатском крае – более 25 тысяч, при среднем значении по России – 16–17 тысяч рублей.

К числу наиболее важных проблем дальневосточники относят также качество здравоохранения, образования, дорог, состояние городов и населённых пунктов.

Значительная часть этих вопросов будет решена в рамках реализации национальных целей, которые в соответствии с Вашим указом должны быть достигнуты на территории Дальнего Востока в каждом субъекте Российской Федерации.

Хочу остановиться на некоторых важных для Дальнего Востока вопросах и внести ряд предложений.

Первое. Основной причиной, которая сдерживает улучшение качества жизни дальневосточников, является низкая бюджетная обеспеченность региона. Десять из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России, а четыре субъекта: Еврейская автономная область, Камчатский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия – имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже минимального, 0,748.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас поручить Министерству финансов в рамках механизма межбюджетного выравнивания обеспечить поэтапный выход субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, на уровень не ниже среднероссийского.

Второе. Важнейшей задачей для нас является улучшение демографической ситуации. В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребёнка. В течение трёх лет Сахалин вышел из коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране – 2.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас поддержать распространение опыта Сахалина на всю территорию Дальнего Востока, приняв решение о выплате при рождении третьего ребёнка денежных средств в размере 1 миллиона рублей. Значительное стимулирование рождения третьего ребёнка окажет влияние на принятие решения о планировании первого и второго и многократно усилит эффект. В Евросоюзе такие выплаты производились, и коэффициент рождаемости по третьим детям оказался совокупно в 22 раза выше.

Третье. Состояние дальневосточных городов также является одним из важнейших факторов, влияющих на настроения людей и их желание жить и работать в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока.

Спасибо за внимание и постоянную поддержку в работе по развитию.

В.Путин: Хорошо.

Носов Сергей Константинович, пожалуйста.

С.Носов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Выражаю коллективное мнение жителей Магаданской области. Разрешите сказать Вам слова благодарности за своевременные инициативы в социальной сфере, которые привели к позитивным изменениям.

В образовании это повышение заработной платы классных руководителей, бесплатное питание школьников, единовременные пособия, ремонт образовательных и спортивных учреждений, строительство новых объектов. Всё это стало долгожданной реальностью. Например, вчера мы открыли новую школу впервые за последние 35 лет.

В здравоохранении также много положительных сдвигов и перемен. Приобретение современного оборудования, мобильных комплексов. Достойная оплата труда медицинских работников, модернизация первичного звена здравоохранения. Эти позитивные изменения не исключают наличия проблем. Именно на этих вопросах, на этих проблемах я хотел бы остановиться в своём выступлении.

Ещё два года назад в рамках Восточного экономического форума мы говорили о проблемах медицины. За это время по Вашему поручению сделаны серьёзные шаги по модернизации инфраструктуры здравоохранения. Существенно, до 15 процентов, увеличилась доля Дальнего Востока в общем объёме капитальных вложений Минздрава РФ. В целом до конца 2024 года предусмотрено модернизировать 653 медицинских объекта – это 50 процентов от всей потребности. Вместе с тем показатели здоровья населения Дальнего Востока по-прежнему ниже среднероссийского уровня. Неудовлетворённость граждан качеством медицины – одна из ключевых причин оттока населения.

Вами поставлены серьёзные задачи добиться увеличения продолжительности жизни на пять лет и снижения смертности трудоспособного населения не менее чем на 35 процентов. И сегодня, выполняя Ваши поручения, мы предлагаем рассмотреть дополнительные меры по развитию здравоохранения Дальнего Востока.

Практика показывает, что финансирование по системе обязательного медицинского страхования за выполненные объёмы медицинской помощи не работает в населённых пунктах с численностью до 10 тысяч человек. Таких населённых пунктов на Дальнем Востоке – 94 процента, в них проживает 20 процентов от общей численности населения. Удалённость и транспортная доступность – одна из основных проблем наших регионов, это влияет на оперативность оказания медицинской помощи. 69 процентов населённых пунктов не имеют круглогодичной автодорожной доступности, и только 42 процента дорог соответствуют нормативным показателям.

Таким образом, для обеспечения доступности медицинской помощи регионы вынуждены содержать медицинские организации, не соответствующие нормативу Минздрава. Вместо фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий функционируют районные больницы. Они по методике ОМС не получают достаточного финансирования на своё содержание.

По результатам аудита, проведённого Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи, выявлено, что 23 процента коечного фонда, 60 процентов бригад скорой помощи, 54 процента малокомплектных врачебных участков не могут выполнить нормативные объёмы медицинской помощи из-за низкой численности населения. Это особенность, а не неэффективность организации здравоохранения дальневосточников. Это плата за обеспечение доступности медицинской помощи. И эту особенность не учитывает на данный момент методика ОМС.

Приведу два характерных примера.

Магаданская область, Северо-Эвенский район, территория проживания коренных малочисленных народов Севера. Из транспортной доступности – только авиасообщение. При этом около 150 дней в году нелётная погода. По федеральным нормативам в районе должна функционировать врачебная амбулатория со штатом в количестве 20 медицинских работников. Фактически мы содержим районную больницу на 80 штатных единиц. Соответственно, значительно больше расходуем средств на гарантированную медицинскую помощь населению.

Или, например, Камчатский край, Алеутский район, Командорские острова. Население – 700 человек. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 775 километров по воздуху, транспортная доступность морем – грузопассажирское судно один раз в месяц. Для такого количества населения по федеральным нормативам полагается фельдшерско-акушерский пункт с объёмом финансирования из ОМС 3 миллиона рублей. Фактически регион содержит районную больницу с основными медицинскими отделениями: терапия, хирургия, гинекология, 10 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара с общим финансированием на содержание 39 миллионов рублей. Таким образом, дефицит (это 92 процента расходов) покрывается за счёт перераспределения общего объёма финансирования между медицинскими организациями, которые работают в системе ОМС.

Это только два примера, но данная ситуация характерна для всего Дальневосточного федерального округа.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вся система государственного управления настроила свои действия на выполнение национальных проектов. Но задачи проекта кадрового обеспечения системы здравоохранения Магаданской области вошли в противоречие с методикой ОМС: Магаданская область не выполняет показатель обеспеченности медицинскими кадрами. Целевой показатель – 77 врачей на 10 тысяч населения. Это 940 специалистов. Фактически работает 750. Аналогичная ситуация по среднему медицинском персоналу. Таким образом, требуется пригласить на работу в регион 190 врачей и 189 медсестёр.

С учётом необходимости достижения индикаторов заработной платы, определённых майскими указами, необходим дополнительный фонд оплаты труда – 838 миллионов рублей. При этом нормативы ОМС не обеспечивают заработную плату уже работающему медицинскому персоналу при общем дефиците медицинских работников. Для того чтобы уложиться в эти нормативы, регион должен сократить ещё более 600 человек. Понятно, что этого мы не делаем.

Следующая проблема – содержание обновлённой инфраструктуры здравоохранения. Сегодня происходит самая масштабная модернизация первичного звена здравоохранения за всё время. Мы все её давно ждали. Но рост эксплуатационных расходов на содержание новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, оборудования не обеспечен финансированием в полной мере. Дорогостоящее современное оборудование зачастую простаивает из-за отсутствия технического обслуживания или расходных материалов.

Что в условиях ситуации недофинансирования делают регионы? Во-первых, покрывают дефицит за счёт средств региональных бюджетов. Во-вторых, при отсутствии такой возможности переходят на ручной режим управления: либо заключают досудебные соглашения для открытия арестованных счетов, либо договариваются об отсрочке оплаты за коммунальные услуги, лекарства и медикаменты, либо применяют другие несистемные меры, чтобы не дать закрыться больницам.

Показатель бюджетной обеспеченности по Магаданской области – 0,787, что ниже среднего значения по стране и означает, что почти 22 процента расходов не обеспечены доходами. А у некоторых наших соседей этот показатель ещё ниже. При этом только за 2020 год из бюджета Магаданской области направлено 800 миллионов рублей на погашение недофинансирования переданных полномочий ОМС. Уже с начала текущего года нами на эти же цели выделено порядка 600 миллионов рублей. И это приходится делать за счёт сокращения расходов на другие социально значимые мероприятия.

Общий размер дефицита бюджета в здравоохранении области неоднократно проходил экспертизу со стороны Минздрава, Минфина РФ, подтверждён протоколом совещания, проведённого заместителем Председателя Правительства Голиковой Татьяной Алексеевной в сентябре 2020 года.

Работа региональных систем здравоохранения Дальнего Востока в условиях жёсткого дефицита зафиксирована и Счётной палатой Российской Федерации. Отмечено, что регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных полномочий по ОМС. И методика распределения субвенций из федерального фонда не в полной мере учитывает региональные особенности.

Например, применение подушевого норматива не учитывает реальную стоимость медицинской помощи, поэтому не обеспечивается доступность медицины в удалённых территориях. Не в полной мере учитывается разность стоимости медицинских услуг в условиях, когда сохраняется ограничение коэффициента ценовой дифференциации.